小学館の通信教育【まなびwith】とベネッセ【チャレンジ】の違い

自宅に小学館の通信教育まなびwith(ウィズ)の1週間の教材サンプルが届きました。

今年小学校1年生の下の子の為に申し込んだのです。

申し込んでから4~5日ほどで届きました。

画像:まなびwith(ウィズ)の案内書

たった今、下の子のベネッセのチャレンジいちねんせい4月号のマルつけをし終わったところです。

下の子はすでにベネッセの通信教育チャレンジいちねんせいに申し込んでいますが、まなびwithがどんなものか気になって、無料サンプルに申し込んだのです。

中身を見比べようと思い、早速開けてみます。

「小学館の通信教育まなびwith(ウィズ)小1コースのご案内」やら

画像:まなびwith(ウィズ)の案内書の中身

「学習ガイドブック」やら入っていますが

画像:まなびwith(ウィズ)の案内書の中身

大事なのはこれです!!

↓

「ワークブックさんすう」と

画像:まなびwith(ウィズ)の案内書の中身

「ワークブックこくご」です。

画像:まなびwith(ウィズ)の案内書の中身

果たして、うちの子にとって、チャレンジとまなびwith、どちらが良いんですか?

この後の意見は、私個人の意見です。偏った見方や考え方があるかもしれませんので、ご了承ください

ベネッセの「チャレンジいちねんせい」と小学館の「まなびwith(ウィズ)」は案外違う

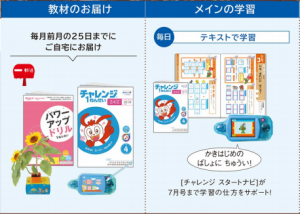

どちらも通信教育で紙のワークが届くだけです。

チャレンジにはタブレット学習もありますが、この時点では紙ベースのオリジナルをやらせていました

そんなに違いなんてないだろう……

と思いましたが、案外違うんです

出来るだけワークの中身の違いについて述べていきたいと思います。

【こくご】「チャレンジ」と「まなびwith」の違い

結論から言うと、

ベネッセのチャレンジはコツコツと地に脚がついた感じです

自分で言っておきながら分かりにくい……

小学館の通信教育まなびwith(ウィズ)は子どもに考えさせて回答を導き出させる感じです

以下に私の捉え方を説明をします

例えばですよ。

小学校1年生と言えば、ようやくひらがなを覚えたところ、重要なのは(間違えて覚えないことと)書き順です。

例えば、「も」の書き順をみなさん間違いなく言えますか?

綺麗な字を書く為には書き順は重要です。

チャレンジの場合は

1.書き順を教えます

2.そしてこの通りに書いてね。 となぞらせます

3.その後に、真っ白の四角にその通りに書かせます(何回も)

野球で言うなら正しいフォームを身体で覚えさせて、プロ野球選手を育てようとするスタンスです

だから、分かりにくいって(私の説明のこと)

打って変わって

小学館の通信教育まなびwith(ウィズ)は、ひらがなの何画目(なんかくめ)かの線に矢印を向けて 「この線は何画目に書くでしょう?」と問うのです

例えば、「も」というひらがなの上の横棒に矢印を引いて「何画目?」と聞きます。

答えは「も」の上の横棒は「二画目」です

野球でいうなら、

まずはプロ野球選手のプレイを見せます。良かった所を評価させます。そして理解させてプロ野球選手を育てようとする感じでしょうか?

……

他にも、まなびwithをみて思ったのが、子どもに考えさせることを主(しゅ)に考えているな と言うことです。

こくごなのに迷路なんです。

何が迷路か?

問題がです。

ひらがなが2つ並べてあります。同じ「み」というひらがなでも片方は正しくて、片方は間違って書かれています。

そんな組み合わせを迷路の所々に配置して、正しいひらがなだけを通ってゴールを目指すという問題があるのです。

迷路なので我が子も自然にやってみます。

他にはいきなり作文です。

一瞬、えっ? と思いました

いきなり、面白い雰囲気のイラストが何枚も用意されているんです。

そしてマンガの吹き出しのような感じでイラストの登場人物が喋っています。

吹き出しの中身は空白です。

この人はなんと言っているのでしょうか?

という問題です。

面白いですが、小学校1年生でいきなり書けるんでしょうか?

楽しいイラストばかりなので逆に面白がって書くかもしれませんが。

そして、まなびwithは変わった穴埋め式です。

チャレンジの場合は

この空白の四角に「な」と書いてください

という問題なのですが、

まなびwithの場合は

人が椅子に座っているイラストがあってその横に「す□る」と書いてあって□に入る文字は何ですか?

という問題です。

またまた私のしょーもない例え話で申し訳ないですが、

野球でいうなら、「ベネッセのチャレンジ」は、何度も素振りを繰り返してバッターとして育て、何度もノックをして守備力を高めるのに対して

まなびwithはいきなり試合に出してバットを振らせて、守備をさせて感覚を養う感じでしょうか?

さんすうのワークのまなびwithとチャレンジのちがい

まなびwithにはいきなりベン図が出てきましたよ……

ベン図なつかしい

最初のページの方はまなびwithもチャレンジもあまり違いはないかな?

と思いながら、まなびwithとチャレンジの両方のワークを見ていたのですが、まなびwithの方にはベン図が出てきました。

もしかしたら、タイミングが違うだけでチャレンジの方もそのうち出てくるのかもしれませんが

みなさんはベン図を覚えてますか?

◯が2個あって、それが左右に並んでいて真ん中で両方の◯が少しだけ交わっているやつです。

そして「集合 A 」「集合 B 」「部分集合」、「Aには属しているけどBには属していない」や「両方に属している」 などとやるやつです。

出典:ウィキペディア|ベン図

小学校1年生でベン図はまだ早いでしょう と思ってしまいそうですが、さすがにベン図をガチで教えようということではありません。

ベン図の考え方に触れようということです

例えば、キリンとライオンのイラストを出して、

「キリンだけに当てはまる特徴を左の◯の中に書きなさい」

「ライオンだけに当てはまる特徴を右の◯の中に書きなさい」

「キリンとライオンの両方に当てはまる特徴を◯と◯が交わった場所に書きなさい」

という問題です。

これが、うまく出来れば、学年が上がってベン図が出てきた時も困らないでしょう。

ベネッセの「チャレンジいちねんせい」と小学館の「まなびwith」の違いまとめ

まなびwithとチャレンジ(それ以外にもいろいろあるでしょうが)、どちらの教材を選ぶかでお子様の学習に対する考え方や取り組み方が変わるような気がします。

子どもに学習習慣をつけたり、どれだけ学力が向上するかはやはり親の手助けが必要だと思いますが、勉強の中身については上記を参考にお子様の特質に合った通信教育をお選びください。

無料体験教材・資料もお申込み

↓

まなびwith

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。